Die Deutschen schauen seit Jahren oft skeptisch, meist auch kritisch auf die Vereinigten Staaten. Gleichzeitig jedoch ist die Bundesrepublik bei den Amerikanern so beliebt wie kaum jemals zuvor. Ein Blick auf das aktuelle Deutschlandbild amerikanischer Medien.

von Frank

Es war der höchste Wert, der seit Beginn der Erhebungen vor über zehn Jahren bislang gemessen wurde: Anfang 2014 ergab eine Online-Befragung unter 1.500 Amerikanern im Auftrag der deutschen Botschaft in Washington, dass fast 60 Prozent eine exzellente oder gute Meinung von Deutschland hätten und nur sechs Prozent – der bis dato niedrigste Wert – eine dezidiert negative.

Auch wenn die meisten US-Amerikaner selbst noch nie in Deutschland waren, haben viele von ihnen deutsche Wurzeln, was wohl – zumindest unterschwellig – für positive Assoziationen sorgen kann: Laut Zensus von 2010 sind etwa 50 Millionen US-Bürger „deutschstämmig“; damit bilden sie die größte Bevölkerungsgruppe nach Abstammung. „Auch die allermeisten der ehemals in Deutschland stationierten GIs brachten ein positives Bild von Deutschland mit hierher – und gaben das an ihr Umfeld weiter“, erklärt Markus Knauf, Pressereferent an der deutschen Botschaft in Washington.

Kevin Grieves, der als Journalist lange für CNN aus der Bundesrepublik berichtete, sieht jedoch noch einen anderen Grund für das positive Deutschlandbild seiner Landsleute: Der Durchschnittsamerikaner denke heute an deutsche Marken oder Produkte, die für Qualität stünden – beispielsweise Mercedes oder BMW. Hinzu kommen, abseits der Assoziationen „Bier“ und „Oktoberfest“, auch andere, eher positiv konnotierte Klischees, etwa deutsche Ordnung und Pünktlichkeit. Dennoch griffen die US-Medien Themenbereiche wie etwa den Flughafen Berlin-Brandenburg auf, die nicht richtig in dieses Bild passen, erklärt Grieves, der heute als Assistant Professor an der E.W. Scripps School of Journalism der Ohio University lehrt. „Deutsche Politik hingegen hat für viele Amerikaner kein besonders scharfes Profil, denn wie die meisten Länder wird Deutschland eigentlich wenig in den Medien thematisiert.“ Regelmäßige Berichte fänden sich vor allem bei CNN und den großen landesweiten Tageszeitungen, weit weniger etwa bei ABC oder CBS. „In Deutschland erfährt man im Vergleich viel mehr über die USA“, so Grieves weiter. Das Bild vieler Amerikaner von Deutschland sei „oberflächlicher, aber positiv“, bilanziert auch Markus Knauf.

Der Pressereferent sieht jedoch durch den in den USA um sich greifenden Eindruck einer steigenden wirtschaftlichen und politischen Bedeutung Deutschlands auch eine wachsende Aufmerksamkeit, jedenfalls bei den großen nationalen Zeitungen und Fernsehsender: „Das Interesse amerikanischer Medien an Deutschland ist erheblich größer geworden“, beobachtet Knauf. „Früher haben amerikanische Medien Europa oft von ihrem Londoner Büro aus abgedeckt. Seit Beginn der Euro-Krise haben allerdings viele ihre Präsenz in Berlin oder Brüssel verstärkt.“ Hinzu komme die wahrgenommene Führungsrolle Deutschlands in Europa, etwa bei den Verhandlungen mit Griechenland. „Das alles hat den Blick auf Deutschland in gewisser Weise geschärft.“ Auch der Zwist über das Ausspionieren des Kanzlerin-Handys hatte den Fokus der amerikanischen Berichterstattung auf Deutschland gelenkt. Markus Knauf weiß, dass man trotz aller Sympathie der US-Bürger für die Deutschen bei einigen Themen immer wieder Erklärungsarbeit leisten muss – etwa, wenn es um die NSA-Aktivitäten und die Aushöhlung des Datenschutzes geht, die von den meisten US-Amerikanern wesentlich weniger kritisiert werden als in der deutschen Öffentlichkeit. „Daran sieht man aber auch: Man muss nicht zwingend so darüber denken, wie man es in Deutschland tut“, erklärt der Pressereferent.

Mehr Korrespondenten, mehr Geschichten

Auch die Tatsache, dass mehr Korrespondenten vor Ort sind, führt zu einer größeren medialen Präsenz Deutschlands in den USA – jenseits kurzer Agenturmeldungen von Reuters oder Associated Press. „Die US-Journalisten sitzen dann eben in Frankfurt oder Berlin – und nicht in Den Haag oder Oslo. Und sie berichten über Geschichten, die ihnen in Deutschland begegnen“, fasst Markus Knauf zusammen.

Zu diesen Geschichten zählt dann beispielsweise auch der Rücktritt des Bürgermeisters von Tröglitz – „a small town in eastern Germany“ – nach Drohungen durch Neonazis, über den die Berlin-Korrespondentin der New York Times berichtete. Als wenige Wochen später die für Asylbewerber vorgesehene Unterkunft in dem Ort brannte, machte sich der Leiter des Berliner Büros der Washington Post, Anthony Faiola, auf den Weg nach Sachsen-Anhalt. Dort sprach der Journalist mit dem Pfarrer, der sich bemüht, ein Kennenlernen zwischen Anwohnern und Asylsuchenden zu organisieren, aber auch mit dem 39-jährigen „Ronny“, der dem US-Korrespondenten biertrinkend vor dem Supermarkt ein „Die gehören hier nicht her!“ in den Notizblock diktierte. Auch wenn Hauptthema von Faiolas Beitrag eigentlich die wachsenden Flüchtlingszahlen in Europa und die damit einhergehenden Spannungen – nicht nur in Deutschland – waren: „Ronny“ ahnte sicher nicht, dass er und Tröglitz es im Rahmen einer Artikelserie über Migration und Flucht bis auf die Titelseite der Washington Post schaffen würden.

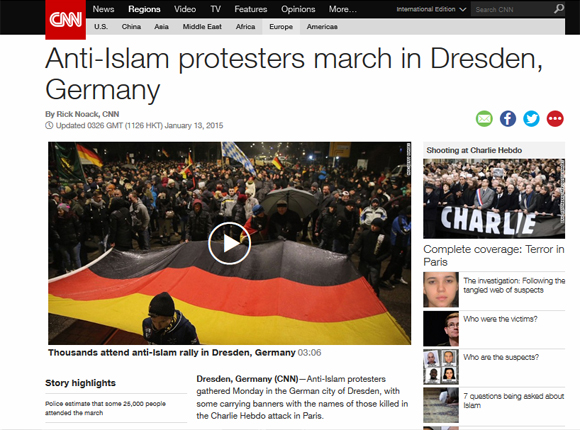

Auch Pegida rückte Ende 2014 in den Fokus: So brachte die New York Times etwa mehrfach Geschichten aus Dresden über die Proteste gegen den vermeintlichen „damaging impact of foreigners, and Muslims in particular, on the nation’s heritage“. Sie griff in diesem Zusammenhang sogar die Erfolge der AfD durch „flirting with anti-foreigner sentiment“ bei ostdeutschen Landtagswahlen auf. CNN befragte Anfang des Jahres Bundesinnenminister Thomas de Maizière in einem Fernsehinterview zum Phänomen Pegida; Korrespondenten der Washington Post fingen Eindrücke und Parolen der Demonstrationen ein und sprachen mit dem Bürgermeister Dresdens und muslimischen Einwohnern der Stadt über ihre Beunruhigung durch die Bewegung. Selbst die „Entschuldigung“ der vormaligen Pegida-Sprecherin Kathrin Oertel gegenüber den in Deutschland lebenden Muslimen war amerikanischen Medien eine Meldung wert.

Anknüpfen an Wissen zur Nazi-Zeit

Ein Thema wie Pegida spricht durch seine Verbindung zum Komplex „rechts“ bzw. „nationalistisch“ ein fast traditionelles Interesse amerikanischer Medien an: „Unsere nationalen Medien decken oft nur die Themen ab, von denen die Vereinigten Staaten direkt betroffen sind. Im Falle von Deutschland richtet sich der Blick aber auch auf Geschichten, die irgendwie im Zusammenhang mit der NS-Zeit stehen“, erklärt Kevin Grieves. Noch immer spiele dieser Aspekt für Storys über Deutschland eine wichtige Rolle, weil es für das US-amerikanische Publikum an Bekanntes anknüpfe, so der ehemalige CNN-Producer. „Die Journalisten können kurz darauf verweisen und es wird verstanden. Bei der gegenwärtigen Tendenz zu rechtspopulistischen Bewegungen in vielen Ländern Europa hingegen muss viel mehr erklärt werden, damit Amerikaner diesen Kontext verstehen.“

Und eben dies tun die Qualitätsmedien auch meist: Die Berichte über Pegida thematisieren, dass Deutschland keineswegs allein steht in Europa, wenn es um Probleme wie anti-muslimische Vorbehalte und Ablehnung von Flüchtlingen geht und anderswo teils schon seit langem rechtspopulistische Parteien existieren. Auch dass die Anzahl der Asylanträge in den zurückliegenden Jahren stark gestiegen ist, bleibt nicht unerwähnt; ebenso wenig die im Vergleich zu den Pegida-Veranstaltungen oft wesentlich größeren Gegendemonstrationen in zahlreichen Städten sowie die kritischen Reaktionen deutscher Politiker. Selbst die Bild-Schlagzeile „Nein zu Pegida“ schaffte es in amerikanische Zeitungen, die ihren Lesern auch erklären, dass viele Bürger Ostdeutschlands bis vor Kurzem wenig Kontakt zu Migranten hatten – und auf die Paradoxie hinweisen, dass es in Sachsen kaum Zuwanderer oder praktizierende Muslime gibt.

Was jedoch in derartigen Berichten auch immer mindestens implizit mitschwingt, ist die Frage des deutschen Bewusstseins über das Erbe der NS-Geschichte. „We learned our lessons from the Nazi years“, erklärte Innenminister de Maizière in seinem Interview mit CNN. Diese Verantwortung haben auch die US-Journalisten merklich im Blick, etwa wenn sie im Kontext von Pegida an die Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte im Ostdeutschland der 1990er Jahre erinnern.

Es ist der nicht vorwurfsvolle, aber doch verwunderte Blick des Außenstehenden – auf das nicht-englischsprachige Land, mit dem sich laut der eingangs genannten Befragung die US-Bürger im Wertekanon am engsten verbunden fühlen.

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Pew Research Centers zur gegenseitigen Wahrnehmung von Deutschen und US-Amerikanern fndet sich HIER.

Schreibe einen Kommentar